幼兒分離焦慮的因應之道

內容目錄

通過了解兒童發展里程碑來識別分離焦慮的觸發因素

兒童的焦慮在9個月和18個月時達到高峰;漸進式適應是關鍵

日常變化可能加劇分離焦慮;穩定性可以減輕影響

安全的依附關係增強適應能力;及時的回應建立信任的基礎

觀察依賴行為和其他信號可以及早識別分離焦慮

簡短的分離訓練幫助兒童逐漸適應較長時間的分離

建立規律的日常作息為兒童提供安全感和可預測性

創造溫暖的告別儀式以緩解分離焦慮

開放的溝通促進兒童的韌性和情感理解

當焦慮嚴重影響日常生活時,尋求專業幫助

積極的鼓勵幫助兒童克服分離挑戰

辨識分離焦慮的觸發因素

發展里程碑與焦慮的關係

要準確辨識分離焦慮的觸發因素,了解嬰幼兒的認知發展特徵至關重要。我記得當我的小寶寶八個月大的時候,每當我離開房間,他都會絕望地哭泣。後來,我意識到這是一個必要的階段,因為他們開始理解物體恆存的概念。在這個階段,孩子們就像小偵探;他們知道父母的存在,但看不見他們,這產生了強烈的不安感。

從兒科醫生那裡,我了解到九個月和十八個月確實是分離焦慮的兩個高峰期。在這段時間,孩子們開始嘗試獨立探索,但暫時缺失安全基地會讓他們感到恐慌。我建議父母準備一件過渡物品,比如母親佩戴的圍巾,可以有效緩解這些矛盾的情感。

環境因素對焦慮的影響

去年搬家後,我注意到我的女兒突然變得非常依賴。我後來從閱讀早期兒童研究中了解到,環境變化對幼兒的影響比預期要大得多。孩子們就像鐘錶中的齒輪;任何節奏的改變都會擾亂他們的安全感。有一次,我忘了帶她去平常的遊樂場,她焦慮得拒絕打盹。

我建議父母在重大變化之前進行情境排練,比如使用故事書來解釋新幼兒園的生活。我記得我表姐的雙胞胎在進入幼兒園前,在家裡練習了兩週的幼兒園日常,結果他們的適應期縮短了一半。

依附類型的關鍵角色

鄰居的寶寶每次母親離開時都會平靜地揮手告別,而我的孩子卻會上演一場戲劇化的表現。這種差異實際上反映了不同的依附類型。具有安全依附的孩子就像擁有一條無形的安全繩索,知道他們的父母總是在那裡保護他們。培養這種依附的關鍵是可預測的反應—即使需求無法立即滿足,通過聲音或表情的反饋也是重要的。

這裡有一個實用的小建議:建立一個來自媽媽的獨特信號。例如,在離開之前電話鈴聲用特定的旋律,回來時用特定的擁抱方式。這種儀式幫助孩子建立對分離和重聚的心理預期。

認識警示信號

上週在親子遊樂場,我看到一個四歲的小男孩緊緊抓著媽媽的衣服。這是一個典型的退行性分離焦慮的例子。除了常見的行為外,特別注意退化行為,例如已經學會如廁的孩子突然尿褲子,或睡眠模式的逆轉。一位朋友的孩子在入學後開始吮指;這是一個需要介入的信號。

建立穩定的日常作息

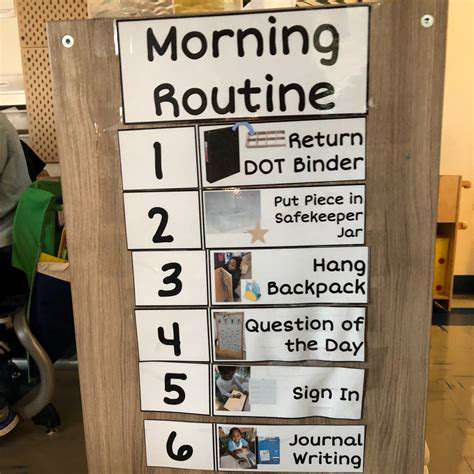

穩定作息的重要性

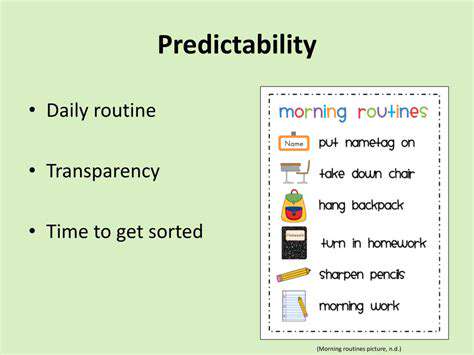

我記得當我為女兒制定時間表時,我把手機鈴聲設成一首兒歌。現在,只要她聽到「小星星」這首歌,就會自動去刷牙。穩定的作息節奏讓孩子們有控制感,就像成年人用計畫表管理時間一樣。我發現將日常流程製作成漫畫並貼在牆上,遠比單純地講述這些流程來得有效。

安排日常活動的建議

我建議使用3+2模型:3個固定的錨點(起床、午餐、就寢時間)+ 2個靈活時間段。例如,午睡後,他們可以選擇閱讀故事書或進行戶外活動。這種結構確保了穩定性,同時提供了選擇的空間。最近,我試著讓女兒自己制定第二天的計畫;她用貼紙安排的活動更具創意,甚至超過我的計畫。

實施簡短分離訓練

漸進式適應方法

在開始訓練時,我採用了廚房計時器分離法:設置計時器為5分鐘,讓孩子獨自玩耍,逐漸延長至15分鐘。關鍵是讓重聚的時刻比分離更具吸引力。—回來時帶著驚喜貼紙或新故事。現在我的女兒實際上開始期待我短暫的離開。

培養開放的溝通環境

情感表達訓練

我們家玩情感天氣預報遊戲非常有效:早上讓孩子用天氣圖示表達他們的感覺;晴天代表快樂,而陰天則表示有些擔心。有一次我女兒畫了一個太陽和雨;原來她既興奮去遊樂園,又擔心我會遲到接她。這種視覺溝通比直接詢問來得更有效。

提供安全感和正向強化

有效的獎勵策略

我發現 成就累積的方法特別有用:準備一個透明的罐子,每成功分開一次就獲得一顆星星。 當星星累積到10顆時,可以兌換一個特別活動。 有一次,我的女兒花了兩週累積的星星來兌換和她爸爸的露營之夜。現在,當分開的時候,她會主動說,'媽媽,去工作吧,我想賺些星星!'