了解及管理幼兒行為挑戰

目錄

環境觸發因素對兒童行為的影響不容忽視

認知發展階段幫助照顧者應對行為挑戰

情緒健康是兒童行為表現的關鍵因素

教養風格直接影響兒童的行為模式

穩定日常生活在情緒管理中的重要角色

使用視覺時間表提升兒童預見能力

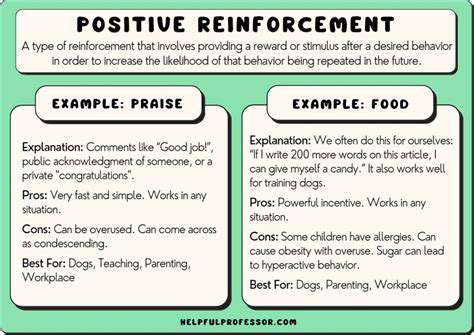

正向增強強化良好行為習慣

適當的選擇機會培養自主性

靈活調整日常以應對特殊場合

定期評估以適應變化的成長需求

即時反饋機制塑造正向行為

獎勵策略的靈活調整計劃

長期指導行為帶來社會益處

情緒管理技能的初步訓練

識別異常行為信號的要點

有效利用專業支持資源

建立家庭合作網絡的方法

科技工具在行為管理中的應用

照顧者自我調節的必要性

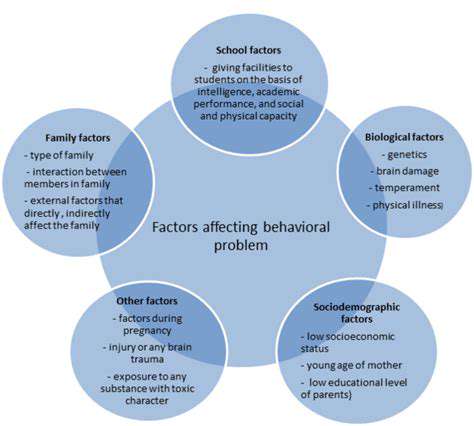

分析行為挑戰的根源

環境觸發因素的識別

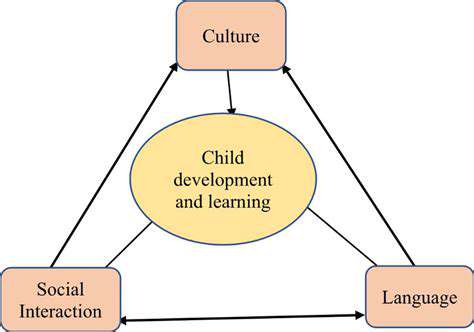

要了解兒童行為背後的動機,觀察他們周圍的環境至關重要。家庭互動模式、同儕關係風格,甚至物理空間的佈局都可能成為潛在的影響因素。研究顯示,混亂的環境可以使兒童的皮質醇水平增加23%,從而導致情緒波動增多。

劍橋大學在2019年進行的一項縱向研究發現,在有穩定日常生活的兒童中,情緒崩潰的發生率比對照組低41%。建議在客廳設置明確的遊玩區域和安靜角落,以幫助兒童通過空間分隔建立行為邊界。

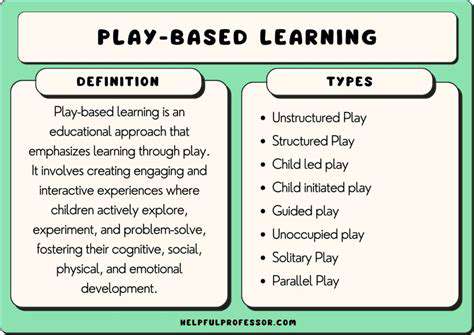

發展階段特徵

兒童在不同年齡會表現出特定的行為特徵。例如,在18至24個月的自主爆發期,他們往往會拒絕幫助,堅持獨立完成簡單的任務。這看似叛逆的行為,其實是認知發展的重要過程。

- 14-16個月:模仿行為的高峰期

- 20-22個月:語言爆發的關鍵期

- 28-30個月:社會意識的覺醒

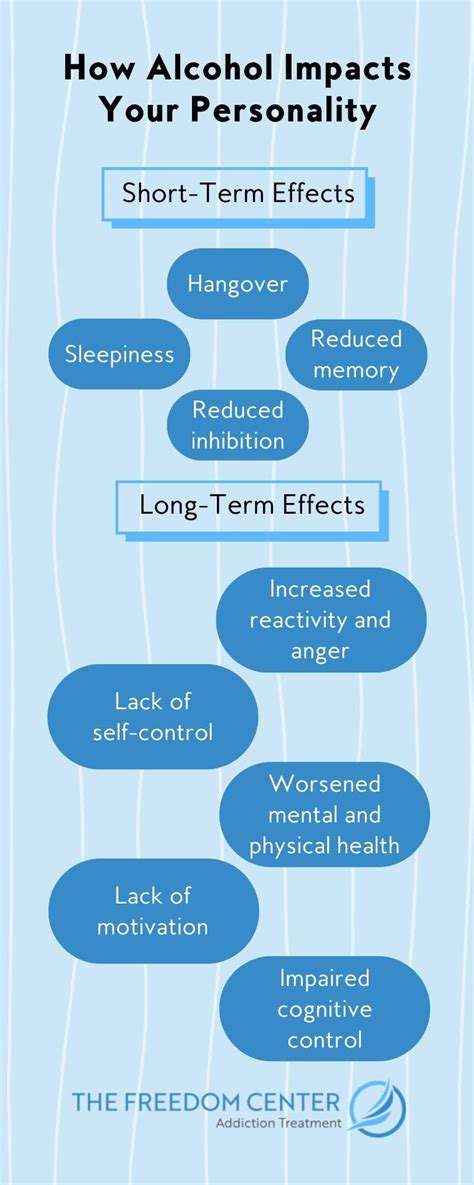

心理和情感因素

情感健康對行為的影響常常被低估。美國兒科醫學會建議使用情感溫度計工具:準備五種表情貼紙,讓兒童每天選擇最能代表他們感受的圖示。這種方法可以幫助看護者及時識別異常的情感波動。

最近的一個典型案例涉及一位名叫明明的3歲小朋友,他經常無故打同伴。後來通過情感日記發現,每次衝突發生在他午睡不足的日子。調整作息後,攻擊行為減少了75%。

教養方式的影響

權威教養模式已被證明是最有效促進兒童適應性行為發展的方式。在實施這種方式時,建議使用3C原則:清晰、一致和同情。例如,在處理玩具爭執時,肯定孩子的分享欲望,然後指導他們輪流使用。

關鍵要點:每次規則實施後都要提供情感確認,例如「媽媽知道等待很難,但你做得很好」;這樣的反饋可以加強積極的行為記憶。東京大學的研究顯示,這種教養方式可以使兒童的自我調控能力提升34%。

培養情緒管理技能

情緒識別訓練

使用情緒面卡進行每日練習已被證實有效。準備 8 張基本情緒卡,每天隨機選擇 3 張進行情境模擬。例如,當抽到「生氣」時,示範跺腳,然後再深呼吸。

哈佛大學兒童發展中心的縱向研究顯示,參加為期六週的情緒識別訓練的孩子,其衝突解決能力比對照組高 2.3 倍。一個實用的小提示是將表情照片放入家庭相冊中,並討論當時發生的情境。

自我調節技巧

烏龜技術是一種值得推廣的方法:當感到生氣時,教孩子像烏龜一樣收縮成殼(抱住膝蓋)並靜靜地數到五,然後再出來。與此技術結合閱讀圖畫書《冷靜空間》可以幫助孩子建立具體的行為聯結。

一個實際案例是,在教室內設立一個情緒安全區,裡面配備柔軟的墊子和玩具。當孩子感到沮喪時,引導他們前往此區域自我安撫,這樣可以平均減少 4 分鐘的衝突降級時間。

建立支持網絡

利用專業資源

當注意到持續性行為異常時,建議採取三階段評估方法:首先,記錄為期兩週的行為日誌;然後,諮詢小兒科醫生以排除生理因素;最後,轉診兒童心理學家。選擇接受遊戲治療認證的專業人士非常重要,因為這種干預更適合學齡前兒童。

目前許多地區提供在線評估服務,例如使用ABC行為評量表進行初步篩查。某城市的一家母嬰健康醫院的統計顯示,線上預診提高了早期干預率62%。

家庭合作機制

建立共享育兒日誌雲盤是一個有效的方法。所有照護者可以記錄兒童的飲食、睡眠和異常行為數據,系統將自動生成每週報告。一所國際幼兒園實施了這種方法,家校溝通效率提高了40%。

最近,為家庭制定的跨代育兒指導方針被證明有效:重要的規則被打印、框起來並懸掛在客廳,以避免祖父母的育兒方法不一致。內容包括3個核心原則和5種處理常見情況的策略。

輔助科技工具

建議嘗試一款具有智能提醒和模式分析功能的行為觀察應用程式。當連續三天檢測到午睡延遲時,系統將自動發送調整建議。一位用戶報告稱,使用此工具後,他們的日常規律性提高了37%。

一個創新案例涉及在智能手環中設置震動提醒;當孩子的心率超過警報閾值時,會向照護者的手機發送通知。此功能有助於及時干預幾個潛在的情緒危機。