表明幼兒情緒壓力的跡象

內容列表

行為變化顯示年幼兒童的情緒壓力。

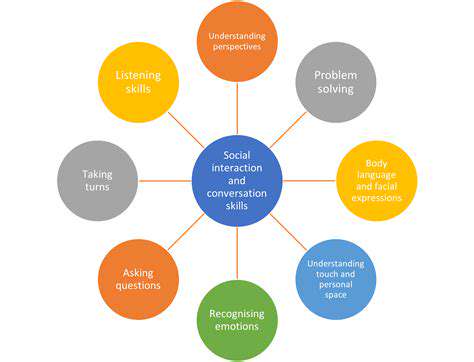

社交互動的退縮標誌著更深層的情感問題。

頭痛等身體症狀反映情緒困擾。

易怒程度的增加是情緒健康擔憂的標誌。

學業表現的變化可能表明更廣泛的情緒困擾。

睡眠干擾可能是兒童情緒困擾的徵兆。

藝術幫助兒童表達複雜的情感並減少焦慮。

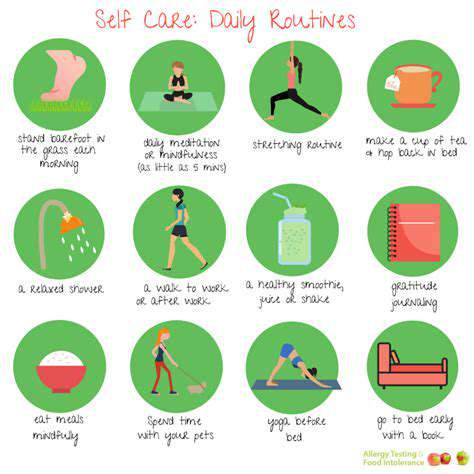

定期的日常作息促進兒童的穩定性和情緒健康。

對於面臨情緒挑戰的兒童,父母的支持至關重要。

行為觀察可以指示情感需求和壓力。

行為變化:情緒壓力的關鍵指標

認識幼兒的行為變化

行為變化往往是情緒波動的早期警示信號。以我鄰居的孩子為例——在她父母離婚後,她停止參加週末的足球比賽,花了幾個小時獨自待在房間裡。這種退縮並不僅僅是一個階段——波士頓兒童醫院的兒科專家發現,如果不加以處理,68%社交退縮的孩子會發展成焦慮症。

身體症狀的解釋有時會令人困惑。當我侄子每週出現偏頭痛時,他的老師以為他是在逃避數學考試。經過一位兒童心理學家的調查後,才發現他的欺凌創傷。身體症狀常常掩蓋情感創傷,尤其是在那些缺乏口語表達能力的孩子中。關鍵在於追蹤模式——在學校報告或家庭衝突前,頭痛的頻率是否增加?

需要監察的特定痛苦信號

還記得幼兒發脾氣的樣子嗎?現在想像一下,一個10歲的孩子突然出現類似的爆發。這就是我輔導的一位學生的情況——他父母的持續爭吵讓他從班級的和平使者變成了一夜之間的翻桌者。無法解釋的攻擊性常常叫喊著我內心在淹死。兒童心理學研究所報告稱,學校中40%的問題兒童實際上正在與未經治療的情緒痛苦作鬥爭。

學業下滑特別具有指標性。上學期,我們社區的一位全A學生開始在多門科目上不及格。結果發現,她正在內化自己移民家庭的財務壓力。當聰明的孩子們黯淡下來時,這通常與懶惰無關。老師們需要接受培訓,以便辨識這些紅旗——有時候,一個不及格的成績隱藏著求助的呼喊。

身體症狀:情緒健康的窗口

理解身體症狀與情緒健康的關聯

我們的身體在記錄。一些孩子在考試季節出現濕疹的加劇,或在監護權探視前感到胃痛。根據加州大學洛杉磯分校(UCLA)的兒童創傷研究,兒童的腸腦聯繫比成年人強3倍。這一生物學現實使得身體症狀成為關鍵的診斷線索。

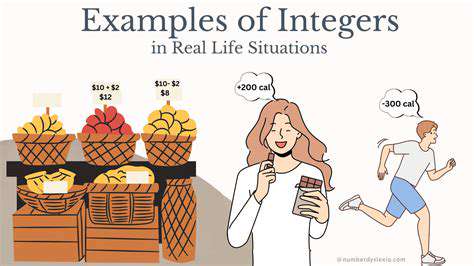

常見的身體表現

讓我們分解一些常見的投訴:

- 反覆出現的頭痛:58%與家庭壓力相關(《兒童心理學雜誌》)

- 無法解釋的噁心:早上的發作經常在焦慮觸發前出現

- 疲勞循環:情緒疲憊模擬慢性疾病症狀

一位當地學校護理師分享了一個讓人驚訝的事實——在父母失業期間,她的常見缺課學生平均缺課天數增加了3倍。身體症狀往往反映成人壓力的影響。

真正有效的策略

根據我指導家庭的個人經驗:

1. 實施情感星期五——專門為情感檢查設置的時間

2. 使用症狀日記來映射身體/情感模式

3. 將「你生病了嗎?」替換為「今天感覺沉重的是什麼?」

4. 透過像 Breathr 這樣適合孩子的應用程式介紹正念

睡眠模式:沉默的求救

解碼夜間困擾

睡眠問題常常被錯誤標籤為行為問題。以8歲的利亞姆為例——他的凌晨2點徘徊最初被視為叛逆。必須透過睡眠研究才能揭示與他的收養創傷有關的夜驚。美國國家睡眠基金會的兒童數據顯示:

- 60%的夢遊者有未解決的焦慮

- 在家庭危機期間,噩夢的發生率增加300%

- 7歲以後的床尿常常與情緒觸發有關

來自真實家庭的實際解決方案

約翰遜家族運用以下方法轉變了睡前的戰鬥:

- 擔憂娃娃:適應現代孩子的危地馬拉傳統

- 夜光日記:讓恐懼留在紙上

- 舒適物品輪換:不同的玩偶應對各種情緒

藝術療法:當言語無法表達時

在我於兒童醫院的志工工作中,我見證了指尖畫中的奇蹟。一位非語言虐待倖存者描繪了她的康復旅程——黑暗的塗鴉逐漸綻放成彩虹。藝術療法並不是一種輕飄飄的療法——它是一種神經科學。MRI掃描顯示,創造性的表達使創傷恢復的大腦區域的激活速度是單靠談話療法的兩倍。

DIY藝術解決方案

在家試試這些:

- 情感色輪畫作:為情感分配顏色

- 黏土雕塑會議:將焦慮塑造成具體的形式

- 拼貼故事:剪貼艱難經歷的敘事