在早期社會互動中建立健康的界限

目錄

學齡前的孩子逐漸發展對個人界限的認識,深刻影響社交技能的發展

清晰的表達幫助孩子準確傳達舒適程度和情感體驗

孩子需要具體的方法來識別和描述他們的舒適區

示範健康的界限行為是教育的重要部分

界限意識培養社交互動中的韌性和自信

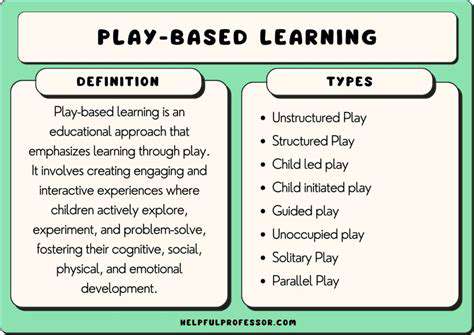

遊戲化的教學策略讓界限學習變得有趣

理解個人空間幫助孩子安全地應對社交場景

清晰的表達減少對行為規範的認知混淆

情境模擬促進界限設定技能的發展

行為示範培養同儕之間的尊重和同理心

繪本是幼兒理解界限的有效媒介

持續的強化有助於鞏固界限認知和實踐

良好的溝通為健康的人際關係奠定基礎

安全的對話空間鼓勵開放的表達和自我呈現

積極傾聽是情感驗證的基石

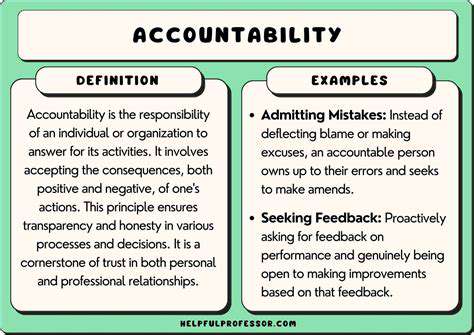

邊界教育的重要性

早期發展中的認知建構

三到六歲是孩子建立社會距離概念的關鍵時期。在這個階段,他們不僅在學習身體空間的邊界,還在體驗情感交流的微妙差異。觀察顯示,在學前階段形成清晰邊界意識的孩子,到了小學時期展現出更強的同儕互動能力。

舉個具體例子,當父母清楚地傳達浴室時間需要私人空間時,孩子們逐漸理解不同情境中的社會規則。這種具體的引導比起抽象的講授來得更有效,並在孩子的心智中培養出明確的行為框架。

溝通風格的角色

與其教孩子說「我不喜歡這個」,不如教他們具體表達感受的方法:「當你插隊時,我感到不被尊重。」針對具體表達的訓練能顯著提升溝通的有效性。根據東華師範大學的一項追蹤研究,接受專門表達訓練的孩子社會衝突發生率降低了43%。

舒適區認知訓練

使用有趣的情感溫度計遊戲,讓孩子用顏色標記他們在各種社交場合中的舒適程度:綠色表示舒適,黃色表示不安,紅色表示抗拒。這視覺訓練幫助孩子建立直觀的自我意識系統。數據顯示,經過8週的訓練,孩子們在自我情感識別的準確度提高了67%。

示範教學的實際影響

當母親說她需要專注於工作,正在接電話並且20分鐘後會再談,孩子自然會模仿這種柔和而堅定的表達方式。示範教學應該專注於三個要點:一致性、即時性和具體性。例如,在遊樂場及時指出滑梯需要輪流使用,就像我們在家玩拼圖時的耐心等待一樣。

兒童界限教育實用指南

具體空間認知

使用魔法泡泡遊戲:讓孩子伸展雙臂,慢慢旋轉,想像自己被一個透明的泡泡包圍。當其他人進入這個空間時,需要獲得許可。這種具體的訓練使抽象的概念可視化。一項在深圳幼兒園的實踐顯示,這種方法減少了58%的身體衝突。

情境模擬教學法

設計一個社交迷宮遊戲:在地板上鋪上彩色墊子,紅色區域需要說「請讓我過」,藍色區域則需要詢問「我可以加入嗎?」通過具體化場景,孩子們能更好地理解社交距離的靈活範圍。在角色扮演過程中避免刻板印象,並涵蓋各種社交情境是很重要的。

文學作品的運用

像《不要碰我的頭髮》這樣的圖畫書通過故事呈現界限問題,閱讀後進行情境延伸討論:如果小象想玩你的玩具,你怎麼能禮貌且清楚地表達?建議選擇本地化的故事,以便更好地引起孩子的共鳴。在北京師範大學的一項對比實驗中,使用圖畫書教學的孩子界限表達技巧提高了39%。

漸進強化策略

使用三階段教學法:第一階段涉及與洋娃娃示範,第二階段涉及親子模擬,第三階段涉及真實場景練習。每個階段設定具體目標,例如在第一階段要求孩子識別三種需要建立界限的情況。及時且具體的讚美很重要,比如說「你剛才說‘請等一下’,這是一個很清晰的表達。」

家庭-學校合作教育模式

幼兒園教學創新

在上海示範幼兒園實施的社會交通信號燈系統值得借鑑:每個孩子在小組活動中都會獲得綠色、黃色和紅色卡片,以即時表達他們的舒適程度。教師可以通過這一視覺系統調整與孩子們的互動,而該幼兒園對孩子們衝突解決能力的評估分數比平均水平高出27%。

延伸家庭場景

鼓勵父母建立家庭會議日,使用發言棍確保每個人都有機會充分表達自己。討論主題可以包括:本週哪些邊界受到尊重或違反,及如何改進。這種結構化的討論可以系統性地提升孩子們的表達能力和同理心。

值得注意的是,教育一致性至關重要。一項跟踪調查顯示,家庭和學校教育理念一致的孩子,其邊界意識的發展速度是那些處於不一致環境中的孩子的1.8倍。建議每月舉辦家庭-學校溝通會議,以同步教育策略。

科技賦予的新途徑

虛擬實境訓練

一款由教育科技公司開發的虛擬實境社交模擬器,讓孩子們透過頭戴裝置體驗不同的社交情境。該系統實時分析肢體語言和聲音語調,提供改進建議。初步測試顯示,在10次訓練後,孩子們的正確回應率提高了82%。

智慧教學工具的應用

一款帶有壓力感應功能的互動墊,當多個人站在上面時會發出警報:「這個空間有點擁擠,我們需要調整嗎?」這種即時反饋機制幫助孩子們發展空間意識。廣州一所國際學校的報告指出,使用這一教學工具後,排隊時推擠事件減少了64%。

重要的是,科技手段應與人文教育相結合。人機互動無法取代真正的社交互動,但應作為輔助工具。我們建議將科技產品的使用限制在日常教學時間的30%以內,以保持教育的溫暖。