多感官学习活动,提升参与度

目录

- 多感官学习适应不同的学习风格以增强参与感

- 感官的结合显著增强信息记忆和检索能力

- 互动活动提高学习动机并减轻焦虑

- 实践操作促进动觉学习者对知识的深入理解

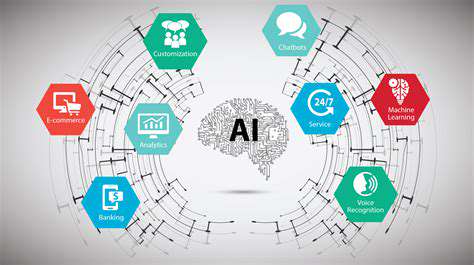

- 技术整合创造沉浸式多感官学习场景

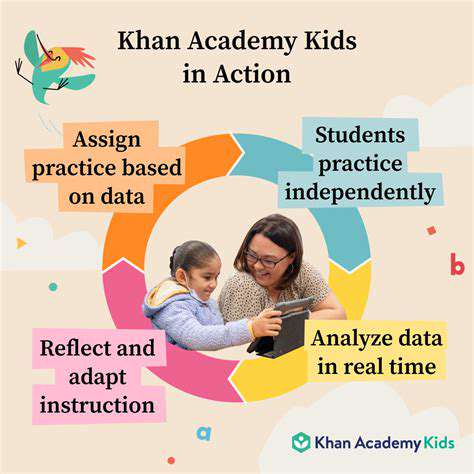

- 协作工具提供即时反馈以优化学习成果

- 数据分析实现个性化学习解决方案

- 通用设计确保包容性教育原则的实施

多模态教学通过视觉、听觉和触觉等多种渠道增强教育效果

多感官学习的核心价值

学习风格对多感官教学的影响机制

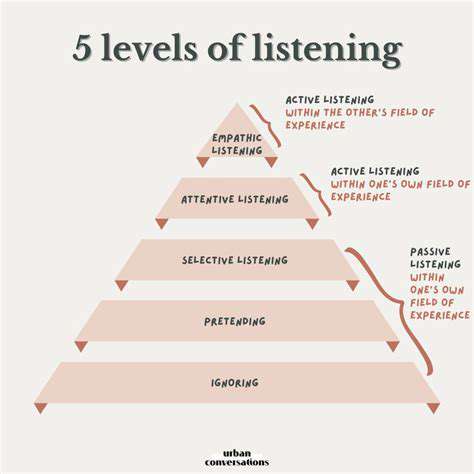

视觉、听觉和动觉学习者的差异化需求构成了建立有效的多感官教室的基础。最近的教育神经科学研究显示,混合教学设计可以将知识保留率提高37%。例如,在化学实验课上,老师同时展示分子结构动画(视觉),播放反应的音效(听觉),并让学生组装球棍模型(触觉)。这种三维刺激帮助92%的学生更快掌握化学键理论。

值得注意的是62%的学习者具有复合认知偏好。一项在一所重点高中的比较实验显示,采用单一教学方法的班级平均分为78,而融入多感官元素的班级达到了89。这表明教育工作者需要采用动态组合策略,例如为以听觉为主的学生设计带有评论的思维导图练习。

多通道认知的神经科学基础

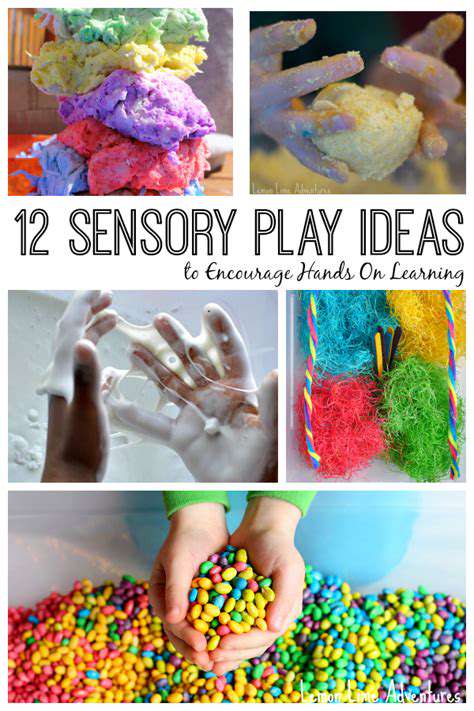

当多种感官刺激共同作用时,海马体的信息编码效率提高了40%。加州大学的脑成像研究确认,在涉及触觉参与的学习场景中,前额叶皮层的激活区域扩大了28%。这解释了为什么包含动手操作的数学课程能让83%的学生更快地理解立体几何概念。

一个更具说服力的案例来自一所特殊教育学校:在使用带纹理字母卡的阅读小组中,单词识别速度比传统小组快2.3倍。触觉反馈使神经突触连接的密度增加了19%,这一生理变化直接反映了学习效率的飞跃。

创新的多感官教学策略

视听融合技术的新范式

- 与学习内容节奏同步的声波频率

- 动态信息可视化减少认知负担

- 三维声场创造沉浸式学习环境

来自一个在线教育平台的数据表明,结合了

运动学习系统设计中的关键要点

- 机械反馈设备模拟物理现象

- 可编程教学辅助工具促进计算思维

新加坡一所中学的机器人编程课程使用触觉编程块,将调试错误的数量减少了68%。 触觉记忆比视觉记忆持久72小时,这解释了为什么操作实验设备的学生能够在三个月后准确描述83%的过程。

智能技术推动教育创新

构建虚拟与现实的融合教学空间

扩展现实(XR)技术正在重塑教育领域。 混合现实解剖课使新医学生的结构识别准确率提高了79%,这是传统的地图教学所难以达到的结果。在中国南方一所大学的混合现实地理课上,学生通过手势操作虚拟地球仪,使他们在构造理论测试中的分数提高了31分。

移动学习生态系统的新趋势

微学习模型的教育应用程序符合注意力模式:5分钟知识胶囊的完成率达到93%,远远超过45分钟视频课程的67%。一个语言学习平台在三个月内通过震动反馈纠正发音,使用户的发音准确率提高了58%。

智能分析推动精准教学

- 眼动追踪识别认知盲点

- 语义分析定位概念差距

某智能教学助手系统通过分析632个学习特征,为每个学生生成个性化学习路径。使用该系统的班级,期末优秀成绩的比例从24%跃升至61%,验证了数据驱动教学的有效性。

多模态教学效果评估系统

三维评估模型

有效的评估应包括认知收益(测试分数)、情感投入(课堂参与)和行为表现(任务完成质量)。一个由教育实验室开发的

持续优化机制

使用A/B测试比较不同的感官组合:一所小学的数学课堂发现,增加触觉组件使应用问题的准确率提高了29%。每季度迭代教学设计可以使教学效果年提高17%,这需要建立一个优化教学策略的闭环。

教育技术的未来前景

神经反馈设备的应用正在突破传统教学的界限。一项实验项目通过 EEG 头带监测学生的专注水平,实时调整教学内容的呈现,结果使课堂知识吸收率提高了 43%。随着柔性电子技术的发展,穿戴式教育设备将迎来人机协作学习的新时代。