多感官學習活動,提升參與度

目錄

- 多感官學習適應不同的學習風格,以提高參與感

- 感官的結合顯著增強信息記憶和檢索能力

- 互動活動提升學習動機並減輕焦慮

- 實踐操作促進體驗式學習者對知識的深入理解

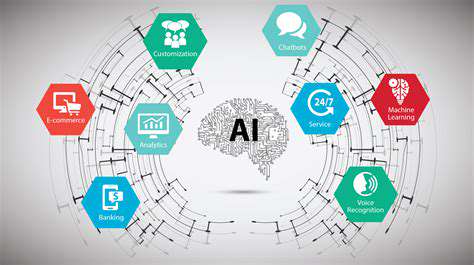

- 技術整合創造沉浸式多感官學習情境

- 協作工具提供即時反饋,以優化學習成果

- 數據分析實現個性化學習解決方案

- 通用設計確保包容性教育原則的實施

多模態教學通過視覺、聽覺和觸覺等多種渠道增強教育效果

多感官學習的核心價值

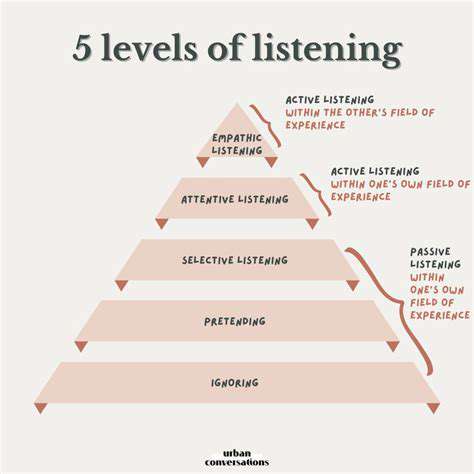

學習風格對多感官教學的影響機制

視覺、聽覺和動覺學習者的差異化需求是建立有效的 多感官教室 的基礎。最近的教育神經科學研究顯示,混合教學設計可以將知識保留率提高 37%。例如,在化學實驗課中,教師同時顯示分子結構動畫(視覺),播放反應的音效(聽覺),並讓學生組裝球棒模型(觸覺)。這種三維刺激幫助 92% 的學生更快理解化學鍵理論。

值得注意的是 62% 的學習者具有複合的認知偏好。一項在某所重點高中的比較實驗顯示,使用單一教學方法的班級平均分數為 78,而融入多感官元素的班級達到了 89。這表明教育者需要採用動態的組合策略,例如為以聽覺為主的學生設計帶有評註的心智圖練習。

多通道認知的神經科學基礎

當 多重感官刺激 共同作用時,海馬體中的信息編碼效率提高了40%。加州大學的腦部成像研究確認,在涉及觸覺參與的學習場景中,前額葉皮質的活躍區域擴大了28%。這解釋了為什麼包含動手操作的數學課使得83%的學生能更快理解立體幾何概念。

一個更有說服力的案例來自一所特殊教育學校:在使用質感字母卡的閱讀小組中,單詞識別速度比傳統小組快2.3倍。觸覺反饋使神經突觸連接的密度增加了19%,而這一生理變化直接反映了學習效率的飛躍。

創新的多感官教學策略

視聽融合技術的新範式

- 聲波頻率與學習內容的節奏同步

- 動態信息可視化降低認知負荷

- 三維聲場創造身臨其境的學習環境

來自一個在線教育平台的數據顯示,結合了

動覺學習系統設計的關鍵要點

- 機械反饋裝置模擬物理現象

- 可編程教學輔助工具培養計算思維

新加坡一所中學的機器人編程課程使用觸覺編程積木,將除錯錯誤的數量減少了68%。 觸覺記憶的持續時間比視覺記憶長72小時,這解釋了為什麼操作實驗設備的學生在三個月後能準確描述83%的過程。

智能科技賦能教育創新

建構虛擬與現實交匯的教學空間

擴增實境 (XR) 技術 正在重塑教育環境。混合現實解剖課提高了新醫學生的結構識別準確率達 79%,這是傳統地圖教學難以實現的結果。在南中國一所大學的 MR 地理課上,學生透過手勢操作虛擬地球儀,將他們在構造理論測試中的分數提高了 31 分。

行動學習生態系統的新趨勢

微學習模式的教育應用程式符合注意力模式:5 分鐘知識小塊的完成率達到 93%,遠超過 45 分鐘視頻課程的 67%。一個語言學習平台在三個月內利用振動反饋來糾正發音,使用戶的發音準確率提高了 58%。

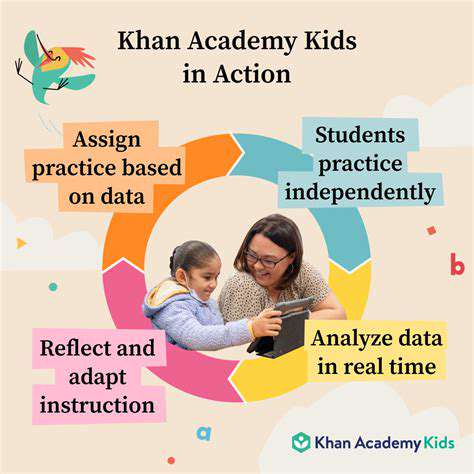

智能分析驅動精準教學

- 眼動追踪識別認知盲點

- 語義分析定位概念缺口

某種智能教學助理系統透過分析632個學習特徵,為每位學生生成個性化的學習路徑。使用此系統的班級在學期末的優異成績率從24%上升至61%,驗證了數據驅動教學的有效性。

多模態教學效果評估系統

三維評估模型

有效的評估應包括認知獲得(考試分數)、情感投入(課堂參與)和行為表現(任務完成質量)。一個由教育實驗室開發的

持續優化機制

使用 A/B 測試來比較不同的感官組合:一所小學的數學課發現,增加觸覺元素使應用問題的正確率提高了 29%。 每季度迭代教學設計可以帶來 17% 的年改善教學效果,這需要建立一個閉環來優化教學策略。

教育科技的未來展望

神經反饋設備的應用正在突破傳統教學的界限。一個實驗項目利用腦電圖頭帶監測學生的注意力水平,實時調整教學內容的呈現,導致課堂知識吸收率提高了43%。隨著靈活電子技術的發展,穿戴式教育設備將迎來人機協作學習的新時代。