利用兒童讀物促進情緒意識

目錄

- 情感認知是兒童社會融入的基石

- 兒童書籍在培養年輕讀者情感意識方面的獨特角色

- 閱讀會如何激發兒童的情感對話

- 情感素養計劃評估標準的分析

- 日常活動中的情感教育實踐

- 社區資源如何幫助情感能力的發展

- 早期情感發展對終身心理健康的深遠影響

- 選擇年齡適宜的閱讀材料以增強情感學習成效

- 開放對話對情感表達的催化作用

- 反思訓練以加強兒童的情感理解能力

- 角色扮演以深化情感識別技能

- 藝術創作幫助兒童處理複雜情感

- 文學作品如何塑造人際關係技能

- 多元文化的讀者培養包容性的情感認知

情緒覺察在幼兒發展中的關鍵角色

培養兒童情緒認知的機制

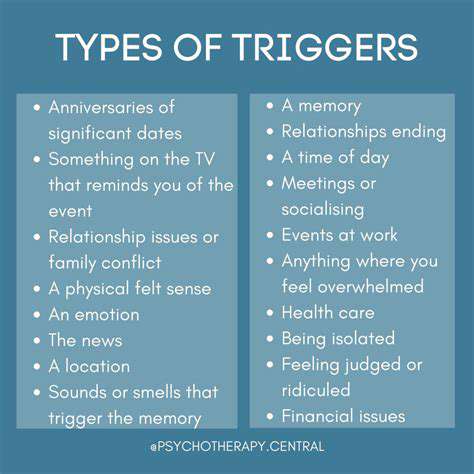

情緒覺察是一種促進社交互動的潤滑劑,當年幼的孩子建立他們的第一段友誼時,這一點尤為重要。在遊樂場中常見的一幕是:當小李的積木被撞翻時,能清楚表達「我現在感到非常難過」的孩子,往往能更快獲得同伴的理解。神經科學研究證實,經常在5歲之前參與情緒表達訓練的孩子,其前額葉皮層的發展比同齡孩子更為成熟。這一生理變化直接反映在孩子處理衝突的適應能力上。

圖畫書中的情緒教育密碼

像《我的情緒怪獸》這樣的互動圖畫書因為能將抽象的情緒轉化為具體的形象而在全球廣受歡迎。當孩子們操作書中的3D機械,觀看憤怒變成燃燒的紅色火焰或平靜轉變為柔和的綠色植物時,這種多感官的體驗比純粹LECTURE的效果要好得多。美國小兒科醫學會在2021年的後續研究顯示,使用互動圖畫書進行情緒教育的課程中,學生衝突事件減少了42%。

教育工作者的實用工具箱

在幼稚園的早晨圓圈時間,經驗豐富的老師會故意留出時間進行情緒天氣預報環節。孩子們輪流以隱喻開始,比如「今天我的心情像...」。有些人可能會說像跳躍的袋鼠,而其他人則形容成像被雨淋濕的鳥。這種具體的表達訓練顯著增強了孩子們的情緒細膩度。在週末的家長工作坊中,我們經常建議家長在共讀後加入「如果我是...」的問題環節,以引導孩子將書中的情境與現實生活聯繫起來。

高品質情緒教育計畫的特徵

真正有效的計畫通常擁有三個核心要素:持續性(每週超過三次互動)、具體化學習(與身體活動結合)和社交參與(小組合作任務)。例如,新加坡教育部實施的HEART計畫將情緒認知結合到戲劇課中,讓孩子們通過角色扮演從不同的角度體驗情緒變化。這種沉浸式的學習方法使情緒詞彙的掌握提升了58%。

創造情感浸入式的居住環境

家庭中的情感微時刻

晚餐時間可以成為自然的情感教室。當孩子描述小明今天不和他們一起玩時,父母可以以“你是否感覺就像被遺忘的拼圖?”這樣的隱喻作出回應,這既承認了情感,又激發了思考。腦部成像研究顯示,這種具體的對話能激活孩子們雙側顳葉的情感記憶區域。 建議在孩子的房間裡設置一個情感角落,配備代表不同情緒的各種顏色的墊子,幫助孩子們每天標記自己的情感。

社區資源的創新整合

西雅圖公共圖書館的情感立方體計劃值得借鑒。每個月選擇一種主題情感,圖書館工作人員會策劃相應的書單、音樂播放列表,甚至香氣設置。在勇氣主題周,孩子們進入場地時,會遇到《勇敢的小火車》的快閃展示,空氣中瀰漫著雪松的香氣,背景音樂播放著進行曲;這種多元化的環境設計使情感學習的效率提高了三倍。

透過文學提升情緒智力發展

敘事療法的早期應用

像《Fei Fei is Angry》這樣的書籍本質上充當了迷你敘事療法的案例。當孩子們重複閱讀主角的情感變化時,他們大腦中的鏡像神經元會同步被激活,這種神經層級的情感排練增強了他們在現實生活中的情感調節技能。來自加州大學洛杉磯分校的一項縱向研究顯示,經常參加文學療法的孩子,其杏仁體壓力反應的強度減少了37%。

培養跨文化情感認知

在選擇像《Every Little Voice》這樣的多元文化圖畫書時,特別需要注意情感表達的文化差異。日本孩子的侘寂情感與巴西孩子類似於桑巴的快樂形成了有趣的對比。這種文化拼貼的閱讀有助於孩子們建立一個更立體的情感認知地圖。建議將閱讀與教學工具如世界情感地圖結合,讓孩子們直接體驗不同地區的情感表達風格。