HTML element

CSS class

Child Development

Social Learning

Emotional Intelligence

Self-Awareness

Organizational Development

Leadership

HTML

CSS

以身作則:父母如何塑造孩子的行為

範例的力量

孩子們自然會吸收他們每天觀察到的行為,創造出一套無形的課程,塑造他們的道德框架。表現誠實和同理心的父母,不只是在教導價值觀 – 他們 道德發展茁壯於日常實踐的沃土之中,而非抽象的講解。父母在家庭決策中始終展現公平,或是在壓力時刻展現耐心,便創造了心理學家所稱的道德氛圍。這種環境因素 情緒素養從自我覺察開始 - 也就是能夠在情緒出現時辨識它們。經常表達自己情緒的父母(例如:我感到沮喪,因為…)能為孩子提供情緒詞彙, 情緒調節就像肌肉發展一樣,透過反覆練習而增強。父母展現健康的應對機制(例如在壓力時深呼吸,或在沮喪時去散步),便提供實用的藍圖。孩子會注意到大人在反應前會停頓 真正的同理心是透過換位思考的練習培養出來的。父母們如果會大聲問:「你覺得當發生這種事時,你的朋友感覺如何?」,就能培養認知同理心。這種心智的伸展,建立了同情心的基礎—驅使我們減輕他人痛苦的動力。 責任來自於可預測的結構,行為有自然的後果。確立清晰的例行程序(例如星期日飲食計畫或每週整理衣櫥)的父母,展現了 自律在平衡自主性和支持性的環境中開花結果。父母將大型任務分解成可管理的步驟(同時抗拒接管的衝動),培養解決問題的韌性。明顯的規劃工具 - 共享家庭行事曆或食譜冊 - 道德勇氣是透過低風險的選擇來培養的。家庭討論各種選項(歸還錯誤的找零或承認意外損壞)可以建立道德肌肉記憶。當父母表達他們的決策過程(我可以選擇最簡單的途徑,

透過持續的行動培養品格

了解情緒覺察力

有效管理情緒

同理心與社交技巧

建立問責文化

發展執行功能技能

建立道德決策

Read more about 以身作則:父母如何塑造孩子的行為

掌握時間管理:成功的策略和技巧。描述:發現時間管理在提高生產力和減少壓力中的重要性。這本綜合指南探討了像優先任務、設定SMART目標和克服拖延等關鍵策略。了解有效的技術,包括番茄工作法,以及如何實施優先級矩陣來高效管理任務。探索結構化日常生活對兒童和成年人在實現平衡生活中的好處。利用科技在家中創造一個高效的學習環境,同時確保情感健康。今天就釋放時間管理的潛力!---*關鍵詞:時間管理,生產力,SMART目標,番茄工作法,優先級,壓力減少,有效的時間管理策略,學習,日常生活*

Dec 16, 2024

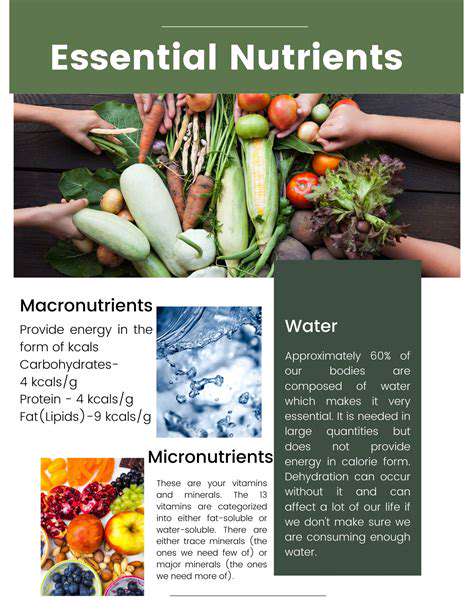

全面指南探索如何增強學前兒童的情感、身體和社交福祉。本指南深入探討情感發展、均衡飲食的重要性以及通過遊戲鼓勵韌性等關鍵領域。學習創建一個支持學習的環境,培養情感素養並通過互動遊戲和藝術促進社交技能。發現將感恩融入日常生活的實用技巧,培養幼兒的快樂感和聯結感。掌握幫助幼兒表達感受和建立良好關係的策略,提高他們的整體情商。對父母和教育工作者而言,此資源提供了可操作的見解,以培養情感健康和韌性的孩子。關鍵字:情感發展、學前兒童、育兒策略、社交技能、韌性、感恩活動、均衡飲食、身體活動。

Dec 31, 2024

社交技巧在日常生活中的重要性 了解社交技巧在提升個人和職業關係中的重要性。本綜合指南解釋了有效溝通、同理心、主動傾聽和衝突解決等關鍵社交能力。了解如何克服社交焦慮,改善你的語言和非語言溝通,並通過實用策略發展更強的人際關係。探索培養同理心、進行主動傾聽和為社交技能發展設定可實現目標的技巧。無論你希望在職業上進步還是豐富你的個人生活,掌握社交技巧對於成功至關重要。今天就開始你成為更自信、更有效的溝通者的旅程吧!

Jan 01, 2025

兒童主導學習的原則探索兒童主導學習的變革性世界,讓孩子們掌控自己的學習旅程,培養自主性、自信心和批判性思維。這種創新方法強調創造鼓勵探索和創造力的支持環境的重要性。了解教育工作者如何轉變為引導者,支持孩子的興趣並促進合作與社交技能。發現慶祝個人成長的進展評估方法,以及如何讓現實世界的聯繫增強學習的相關性。擁抱兒童主導學習的原則,賦予孩子們駕馭自己獨特道路的能力,發展必要的生活技能。加入我們,共同培養對終身學習的熱情!

Jan 07, 2025

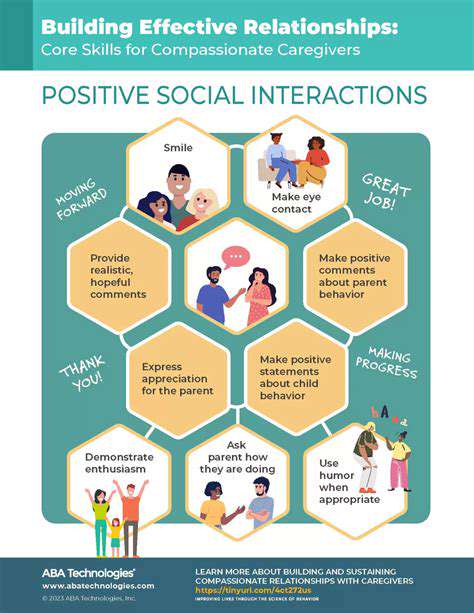

早期社會化的關鍵角色探索早期社會化在兒童發展中的重要作用,強調早期互動如何塑造他們的社交技能、情感智力和適應能力。本文深入探討養育方式、同儕關係和教育環境對個性發展的影響。了解正向社會經驗如何增強同理心、合作與溝通,為成年人的穩固關係打下基礎。理解童年友誼和家庭動態對社會能力和個人成長的長期影響。發現為照顧者提供的實用策略,以促進這些關鍵時期的健康社會互動。關鍵字:早期社會化、兒童發展、社交技能、情感智力、養育方式、同儕關係、個性發展、教育環境。

Jan 13, 2025

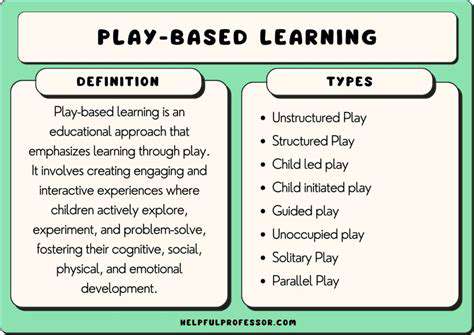

探索遊戲學習對幼兒的轉變力量!我們深入的文章探討了參與遊戲如何促進認知發展,提升情感和社交技能,並培養對學習的熱愛。了解課堂中遊戲的好處,包括改善問題解決能力、創造力和韌性。我們提供設計有效遊戲學習環境及實施實用策略的見解。強調合作與適應性,這本指南對於期望培養互動及豐富教育經驗的教師來說至關重要。今天就解鎖遊戲在學習中的潛力!

Jan 19, 2025

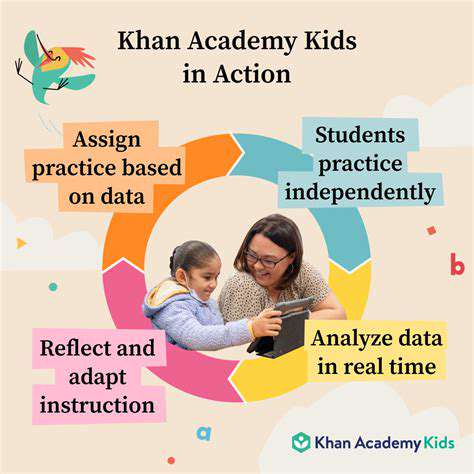

兒童教育應用程式的頂級指南。在今日的數位時代,教育應用程式正在改變兒童參與學習的方式。這份全面的指南探討了那些不僅提供娛樂,也在發展早期學習技能方面發揮關鍵作用的傑出平台。

Mar 28, 2025