在幼兒中培養同理心和憐憫心

目錄

共情在幼兒社交技能的發展中扮演著決定性的角色。

有同情心的行為可以強化兒童之間的相互援助關係和集體意識。

以故事為基礎的教學方法有效提升兒童的情感共鳴能力。

角色扮演練習幫助兒童建立多維的認知模式。

安全的環境是培養社交技能的基石。

社區實踐活動加深了兒童對社會多樣性的理解。

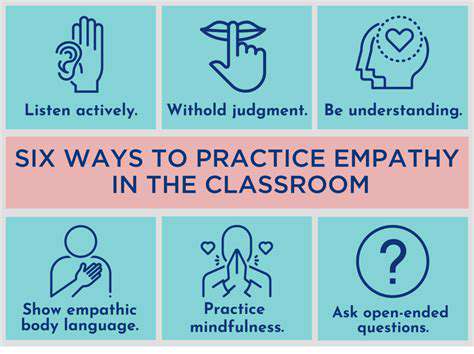

教師的示範效果直接影響兒童行為模式的形成。

動態評估機制確保教學策略的持續優化。

家校合作教育模式鞏固了兒童道德教育的有效性。

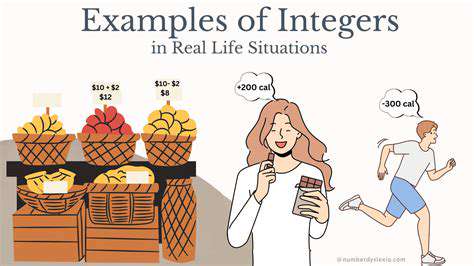

現實情境教學培養兒童的情感管理能力。

共情與同情在早期教育中的核心價值

情感認知:兒童社交技能發展的基石

情感共鳴能力需要透過日常互動來培養。 多倫多大學的一項後續研究發現,具同理心的學前兒童在小學期間展現出更強的衝突調解能力,同行接受率比典型兒童高出37%。 通過情緒天氣報告等互動活動,老師可以引導孩子準確辨認和表達不同的情緒狀態。

從情感到行動:同情心的實際轉化

- 設立一個護理角落,讓孩子體驗照顧玩具娃娃的完整過程。

- 每月組織善意探索之旅,記錄相互幫助的行為。

- 用植物來類比情感成長的過程。

當孩子們在社區慈善售賣中看到自己的勞動幫助了有需要的人,這種具體的正面反饋可以將同情心從一個概念轉化為持久的行為習慣。 某幼兒園的實踐顯示,持續參加慈善項目的孩子,其分享行為已增長2.8倍。

建立安全成長環境的關鍵要素

創造情感安全區域的原則

哈佛大學兒童發展中心最近的一份報告強調,穩定的環境必須滿足三個維度:身體安全、情感接受和認知自由。在我們的教室布局中,我們採用三區五角形的設計,包括獨立的冷靜角落、協作遊戲區域和自由探索區域,使不同個性的孩子能找到合適的互動模式。

情感引導的黃金四步驟

當孩子們經歷情緒波動時,我們採用標準化的過程識別-接受-引導-回顧。例如,在衝突調解中,我們首先引導雙方使用情感卡表達他們的感受,然後通過情境模擬(如「如果我們能重新來一次」)找到解決方案。

教育者行為的示範效應

教師在評分作業時,故意表現出的個性化關懷評論,或是在家長會上蹲下來與孩子平視溝通的肢體語言,都是將成為孩子模仿的榜樣的細節。某所學校的追蹤記錄顯示,教師使用鼓勵性語言的頻率每增加10%,課堂上互助行為的比率就上升6.5%。

家庭環境中的情感教育

建議家長在晚餐時分享日常感恩,或透過家庭健身日誌記錄彼此支持的經驗。這些日常互動可以自然地強化學校教育的成果,形成教育的閉環。

社區參與的多維教育價值

真實情境中的情感實踐

當組織學齡前兒童參與 社區壁畫創作 時,孩子們不僅需要協調顏色的搭配,還需要聆聽附近居民的意見。 這種跨世代的合作過程可以顯著增強孩子們對社會角色的認知能力。 某項計畫的評估數據顯示,參與社區美化的孩子在同理心測試中的得分高出 21%。

可持續教育生態建設

建立一個針對早期教育的志願者圖書館,並邀請各行各業的家長分享主題。消防員爸爸在安全知識講解中所展現的團隊合作,或花藝媽媽在花藝教學中對細緻關懷的強調,都是來自真實專業情境的生動教育素材。