تطور إدراك الألوان عند البشر

مراحل تطور إدراك اللون

مراحل إدراك اللون المبكرة

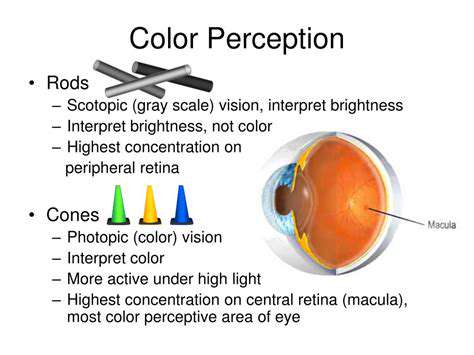

يبدأ إدراك اللون في الطفولة، حيث يرى الأطفال في البداية العالم في ظلال من الرمادي. وخلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة، يبدأون تدريجياً في التمييز بين الألوان.

تشير الأبحاث إلى أن الرضع يمكنهم إدراك الألوان الزاهية بشكل أكثر فاعلية من الألوان الدقيقة والمخفّضة. وهذا يعود بشكل أساسي إلى تطور المخاريط في شبكية أعينهم، التي تكون مسؤولة عن اكتشاف الألوان.

بحلول حوالي أربعة أشهر من العمر، يظهر الأطفال تفضيلات لألوان معينة، وغالبًا ما يفضلون الألوان ذات التباين العالي مثل الأحمر والأزرق. هذا التفضيل المبكر يمهد الطريق لعلاقة مدى الحياة مع الألوان.

مع نضوج الأنظمة البصرية، تصبح القدرة على التمييز بين الألوان أكثر دقة، مما يؤدي إلى فهم أكثر تعقيداً لطيف الألوان.

أثر البيئة على إدراك اللون

تلعب بيئة الطفل دورًا كبيرًا في تشكيل إدراكه للألوان. يمكن أن يؤدي التعرض للألوان والنقوش المتنوعة إلى تعزيز قدرتهم على التعرف على الألوان وتصنيفها.

أشارت الدراسات إلى أن الأطفال الذين نشأوا في بيئات غنية يميلون إلى تطوير مهارات أفضل في تمييز الألوان. هذا يبرز أهمية التحفيز والتفاعل في التنمية المبكرة.

تساهم التفاعلات الاجتماعية أيضًا في تطوير إدراك اللون، حيث يتعلم الأطفال ربط الأسماء والمعاني بألوان مختلفة من خلال الاتصال واللعب.

بينما يتقدم الأطفال في سنواتهم المبكرة، تؤثر تجاربهم مع الألوان في الفن والطبيعة والحياة اليومية بشكل أكبر على فهمهم وتقديرهم للألوان.

دور التعليم والتأثيرات الثقافية

يبدأ التعليم الرسمي في لعب دور حاسم في إدراك اللون عندما يدخل الأطفال رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية. يمكن أن تعزز الأنشطة التعليمية التي تتضمن الفن، ورواية القصص، والألعاب بشكل كبير من قدرتهم على التعرف على الألوان وفهمها.

التأثيرات الثقافية أيضًا مهمة للغاية، حيث قد تؤكد الثقافات المختلفة على أهمية ألوان معينة أو تربط معاني محددة بها. فهم هذه الفروق الثقافية يثري إدراك الطفل العام للون.

علاوة على ذلك، مع تقدم الأطفال في السن، تتطور مهارات التفكير النقدي لديهم، مما يمكنهم من تحليل وتفسير الألوان في سياقات مختلفة، مثل الرمزية في الأدب والتصميم المرئي.

في النهاية، تتضافر مجموعة من التعليم، والتعرض الثقافي، والتجارب الشخصية لإنشاء فهم متطور للألوان يتطور طوال حياة الفرد.

تأثير البيئة والثقافة على إدراك الألوان

فهم إدراك الألوان من خلال عدسة التطور

تطور إدراك الألوان لدى البشر كعنصر حيوي للبقاء. اعتمد البشر الأوائل على قدرتهم على التمييز بين الألوان المختلفة لأغراض متنوعة مثل التعرف على الفواكه الناضجة واكتشاف المفترسين.

تشير الأبحاث إلى أن الرئيسيات، بما في ذلك البشر، قد طورت رؤية ثلاثية الأبعاد للألوان. هذا يعني أننا يمكن أن ندرك ثلاثة ألوان أساسية: الأحمر والأخضر والأزرق، مما يسمح بتجربة طيف واسع من الألوان.

يعتقد أن هذه السمة التطورية قد وفرت مزايا في البحث عن الطعام، مما عزز فرص أسلافنا في البقاء في البيئات الطبيعية.

على مر الزمن، تكيفت بعض الثقافات مع فهمها واستخدامها للألوان استنادًا إلى تجاربها واحتياجاتها، مما يظهر مزيجًا من التأثيرات البيولوجية والبيئية.

يمكن أن توفر فهم الخلفية التطورية لإدراك الألوان الضوء على سبب اختلاف تصنيفات الألوان بين الثقافات وكيف تستمر في التأثير على تفاعلاتنا مع العالم من حولنا.

دور اللغة في تشكيل إدراك الألوان

تلعب اللغة دورًا حاسمًا في كيفية إدراكنا وتصنيفنا للألوان. تحتوي لغات مختلفة على أعداد متباينة من مصطلحات الألوان، مما يؤثر على كيفية تعرف المتحدثين بتلك اللغات ووصفهم للألوان.

على سبيل المثال، تمتلك بعض الثقافات العديد من الكلمات لما يعتبره المتحدثون باللغة الإنجليزية لونًا واحدًا، مثل "الأزرق." يمكن أن تؤدي هذه التنوع اللغوي إلى تمييزات وإدراكات لونية مختلفة عبر الثقافات.

أظهرت الدراسات أن المتحدثين باللغات التي تحتوي على المزيد من مصطلحات الألوان يمكنهم تمييز تلك الألوان بشكل أكثر فعالية من المتحدثين باللغات التي تحتوي على عدد أقل من المصطلحات.

تؤكد هذه الظاهرة على التفاعل بين اللغة والثقافة والإدراك، مما يشير إلى أن عملياتنا الإدراكية تتشكل من قبل الأطر اللغوية التي نعمل ضمنها.

مع استمرار العولمة في التوسع، قد تؤثر التفاعلات بين اللغات والثقافات المختلفة على إدراك الألوان الفردية والجماعية بشكل أكبر.

تفاوتات ثقافية في رمزية الألوان

تتفاوت رمزية الألوان بشكل كبير عبر الثقافات المختلفة، مما يؤدي غالبًا إلى تفسيرات ومعاني متنوعة مرتبطة بألوان معينة.

على سبيل المثال، يعتبر اللون الأبيض لونًا للنقاء والسلام في العديد من الثقافات الغربية، بينما يرمز في بعض الثقافات الشرقية إلى الحزن والموت.

يمكن أن تؤثر هذه المعاني الرمزية على مختلف جوانب المجتمع، بما في ذلك الفن والأزياء وحتى العلامات التجارية، حيث يتم اختيار الألوان بشكل استراتيجي لإثارة مشاعر أو استجابات معينة.

علاوة على ذلك، يتأثر سلوك المستهلكين بهذه الروابط الثقافية، مما يؤثر على استراتيجيات التسويق عبر الأسواق العالمية حيث تسعى العلامات التجارية للتوافق مع سياقات ثقافية مختلفة.

فهم رمزية الألوان الثقافية أمر أساسي لتعزيز العلاقات الدولية والتواصل بينما نتنقل في عالم متزايد الترابط.

أثر التكنولوجيا على إدراك الألوان

كان لتقدم التكنولوجيا تأثير عميق على كيفية إدراكنا والتفاعل مع الألوان. لقد أدت تطورات الشاشات الرقمية والشاشات إلى إدخال أبعاد جديدة في تمثيل الألوان.

تعتمد الصناعات المهنية، مثل التصميم والتصوير الفوتوغرافي، على إعادة إنتاج الألوان بدقة، مما دفع الابتكار في تكنولوجيا العرض وطرق معايرة الألوان.

علاوة على ذلك، غيرت التقنيات مثل الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) ديناميات الألوان، مما يسمح للمستخدمين بتجربة الألوان في بيئات غامرة.

مع استمرار تطور التكنولوجيا، قد تتغير طرق تجربتنا وتفسيرنا للألوان أيضًا، مما يبرز الحاجة إلى البحث المستمر في إدراك الألوان.

فهم هذه التأثيرات التكنولوجية أمر مهم للتطورات المستقبلية في مجالات مثل الوسائط الرقمية والتصميم وحتى علم النفس.

الجوانب النفسية لإدراك الألوان

تعد التأثيرات النفسية لإدراك الألوان عميقة ومتنوعة. يمكن أن تثير الألوان مشاعر، وتؤثر على السلوكيات، وحتى تؤثر على الوظائف المعرفية.

على سبيل المثال، غالبًا ما ترتبط الألوان الدافئة مثل الأحمر والأصفر بالحماس والطاقة، بينما تميل الألوان الباردة مثل الأزرق إلى تقديم تأثيرات مهدئة.

تُطبق هذه المعرفة على نطاق واسع في مجالات مثل التسويق وتصميم الديكور والإعدادات العلاجية، حيث قد تُستخدم ألوان محددة بشكل متعمد لاستدعاء استجابات معينة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنشأ الفروق الفردية في إدراك الألوان من التجارب الشخصية والارتباطات، مما يؤدي إلى تفسيرات ذاتية للألوان.

فهم هذه الجوانب النفسية يمكن أن يوفر رؤى قيمة في سلوك الانسان وتفضيلاته الفردية، وهي ضرورية للمحترفين عبر مختلف التخصصات.

عمى الألوان وآثاره

فهم عمى الألوان

عمى الألوان هو حالة تؤثر على عدد كبير من الأفراد في جميع أنحاء العالم. إنها في الأساس اضطراب وراثي يؤثر على إدراك اللون بسبب غياب أو خلل في بعض خلايا المخروط في الشبكية. هذه الخلايا مسؤولة عن اكتشاف الضوء واللون، ويمكن أن تؤدي عيوبها إلى أشكال مختلفة من نقص رؤية الألوان.

يوجد العديد من أنواع عمى الألوان، الأكثر شيوعًا هو عمى الألوان الأحمر-الأخضر، والذي يؤثر على ملايين الأشخاص، وخاصة الرجال. يمكن أن تسبب هذه الحالة تحديات في التمييز بين الأحمر والأخضر والبني، وأحيانًا الأزرق. نوع آخر مهم هو عمى الألوان الأزرق-الأصفر، والذي هو أقل شيوعًا ويؤثر على القدرة على التمييز بين الأزرق والأصفر.

غالبًا ما يعتمد الأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان على إشارات بديلة في بيئتهم لتحديد الألوان، مثل السطوع أو السياق. يمكن أن تؤدي هذه التكيفات أحيانًا إلى سوء الفهم، خاصة في الحالات التي يكون فيها التمييز بين الألوان أمرًا حاسمًا، مثل إشارات المرور أو البيئات التعليمية. فهم هذه التحديات أمر أساسي لتعزيز بيئة شاملة لأولئك المتأثرين.

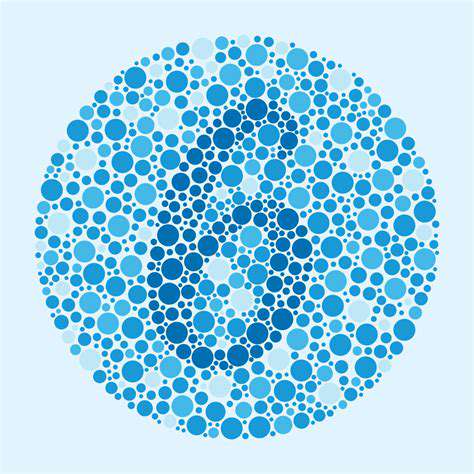

عادةً ما يتضمن اختبار عمى الألوان استخدام لوحات إيشهارا، التي تتكون من نقاط ملونة مرتبة في أعداد أو أنماط. الكشف المبكر مهم، خاصةً في الأطفال، لمساعدتهم على التكيف وتطوير استراتيجيات للتعامل مع نقص رؤية الألوان لديهم.

يمكن أن تؤثر الوعي والتعليم حول عمى الألوان بشكل كبير على حياة الأفراد، مما يؤدي إلى أنظمة دعم أفضل وتكييفات في كل من المدارس وأماكن العمل. إنشاء فهم حول هذه الحالة أمر حاسم لتشجيع الشمولية والقبول في المجتمع.

الآثار النفسية والاجتماعية

يمكن أن تكون الآثار النفسية لعمى الألوان عميقة، وغالبًا ما تؤدي إلى مشاعر العزلة أو عدم الكفاءة. العديد من الأفراد يعانون من معرفة أنهم يدركون العالم بشكل مختلف، مما يؤثر على تقديرهم لذاتهم وتفاعلاتهم الاجتماعية. في الأعداد الاجتماعية، يمكن أن تخلق سوء الفهم المرتبطة باللون حواجز بين الأفراد، مما يؤدي إلى الإحراج أو الإحباط.

في البيئات التعليمية، قد يجد الأطفال الذين يعانون من عمى الألوان صعوبة في التفاعل مع المواد الصفية التي تعتمد بشدة على ترميز الألوان. يحتاج المعلمون إلى أن يكونوا على دراية بهذه التحديات وأن يعتمدوا استراتيجيات تعليم شاملة لاستيعاب جميع الطلاب. قد يتضمن هذا استخدام أشكال بديلة من التمثيل لنقل المعلومات التي لا تعتمد فقط على اللون.

اجتماعيًا، قد يفوت الأفراد الذين يعانون من عمى الألوان تجارب تشمل إدراك اللون، مثل تقدير الفن أو المناقشات حول الأزياء. يمكن أن تخلق هذه القيود شعورًا بالاستبعاد، مما يبرز أهمية تعزيز ثقافة شاملة حيث يتم التحقق من تجارب الجميع.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الوصم المحيط بعمى الألوان إلى استمرار المفاهيم الخاطئة، مما يؤدي إلى التمييز الاجتماعي. يعد توفير التعليم وتعزيز الوعي حول عمى الألوان أمرًا أساسيًا للتخفيف من هذه التحيزات وتعزيز الفهم بين أولئك الذين لم يتأثروا بهذه الحالة.

يمكن أن تكون مجموعات الدعم والمجتمعات عبر الإنترنت مصادر حيوية، مما يسمح للأفراد الذين يعانون من عمى الألوان بمشاركة تجاربهم واستراتيجيات التكيف. يساعد التواصل مع الآخرين في أوضاع مماثلة في تخفيف مشاعر العزلة ويعزز الثقة من خلال الدعم الجماعي.

الأدوات والاستراتيجيات التكيفية

مع التقدم في التكنولوجيا، تم تطوير أدوات وتطبيقات مختلفة لمساعدة الأفراد الذين يعانون من عمى الألوان. تتراوح هذه الأدوات من تطبيقات تحديد الألوان إلى النظارات المعدلة المصممة لتعزيز تمييز الألوان. تعطي هذه الابتكارات المستخدمين القوة للتنقل في بيئاتهم بشكل أكثر فعالية وثقة.

في التعليم، يمكن للمعلمين تنفيذ استراتيجيات لضمان أن التعلم متاح لجميع الطلاب، بغض النظر عن رؤية ألوانهم. يتضمن ذلك استخدام الأنماط والأشكال والملمس جنبًا إلى جنب مع اللون لنقل المعلومات الهامة. يمكن أن يعزز دمج أساليب تعليم متنوعة الانخراط والفهم لدى الطلاب الذين يعانون من عمى الألوان.

في مكان العمل، يمكن لأرباب العمل المساهمة في الشمولية من خلال استخدام تصاميم صديقة لعمى الألوان في العروض التقديمية والمواد. يمكن أن يشمل ذلك استخدام ألوان عالية التباين أو تصنيف العناصر بالنص بالإضافة إلى الترميز اللوني. هذه التكييفات لا تفيد فقط الموظفين الذين يعانون من عمى الألوان، بل تعزز أيضًا بيئة أكثر وصولاً للجميع.

يمكن أن يخلق التدريب على الوعي للزملاء أيضًا جوًا أكثر دعمًا، مما يسمح للفرق بالعمل بشكل أكثر تماسكًا. من خلال تعزيز محادثات مفتوحة حول نقص رؤية الألوان وآثارها، يمكن لأماكن العمل تعزيز العمل الجماعي وتقليل سوء الفهم.

في النهاية، يُعد الدعوة إلى الشمولية في مختلف جوانب الحياة أمرًا أساسيًا للأفراد الذين يعانون من عمى الألوان. التأكيد على أهمية الفهم والقبول يمكن أن يساعد في خلق مجتمع يقدر التنوع بجميع أشكاله، بما في ذلك الطريقة التي يدرك بها الأفراد الألوان.